|

|

КАК ОБУСТРОИЛ? Таскал плахи снизу по Прямскому взвозу, вместе с Вадимом Лахтиным стелил полы и лавки, мастерил лестницу не один месяц. И естественно, что моя подруга, за неистребимый энтузиазм в деле мытья посуды переименованная Остапом Павловичем в Золика (производное от Золушки), писала мне потом из Веймара, что путешествие в Тобольск осталось в ее памяти увлекательней многих заморских походов и экскурсий. Еще бы, далеко не каждому выпадает честь жить на Софийском дворе, в ризнице с ее метровыми стенами и живописными холстами в самых неожиданных местах. По ночам нас с Золиком будил колокольчик снизу, уже на заре возвращался хозяин и принимался рассказывать о глазах, кажется, Сони. Сейчас-то я понимаю, что Золик была не просто первой туристкой с европейских равнин, а как бы предвестником нынешнего туристического бума. А может, его буревестником.

Размышляя сейчас о ризнице, я пытаюсь сообразить: если Вера Ивановна Трофимова, тогдашний директор тобольского музея, отдавала помещение ризницы под мастерскую довольно эксцентричному художнику, значит, оно практически пустовало? А ведь в свое время ризница при кафедральном соборе замышлялась как хранилище церковных сокровищ. Может, даже несметных. Кстати, слово «ризница» происходит от «риз», праздничных одежд высшего духовенства. Много позднее бесшабашно-веселых дней молодости мне рассказывала научная сотрудница музея, что здесь хранилась, например, митра, усыпанная несчетным количеством алмазов и голубым сапфиром, вклад князя Гагарина на помин души. Что обитали здесь и редкие иконы, и чаши из драгоценных металлов. Все это повыгребли московские эксперты от искусства, которые стали наведываться в Тобольск в 30-е годы.

Что между ризницей и ключарём есть прямая связь, откроется мне еще позднее. А пока не упустить бы из виду важное событие: вскоре после нашего с Золиком отъезда именно Остап Шруб подымал мраморное надгробие у стен Софии, выравнивая осевший грунт. Ну, не один, конечно, ворочал эти глыбы… Под его патронатом собралось тогда немало добровольцев: они очищали Авгиевы конюшни в северном приделе Софийского собора, воспламененные идеей открыть в Тобольске первую картинную галерею. И доподлинно знаю, что перед этой инженерной акцией Остап основательно консультировался у Федора Георгиевича Дубровина, московского реставратора, который каждое лето приезжал в наше захолустье вести работы в кремле.

Случилось непредвиденное: воспоминания о тех далеких днях прихватили меня в тот миг, когда я хотела просто-напросто объяснить, почему так встрепенулась от полузабытого слова «ключарь». Беседовала с тоболячкой по краеведческому поводу, а она вдруг объясняет: «Так это мой прадед здесь похоронен – Николай Дмитриевич Скосырев, протоиерей, прослуживший настоятелем Софийского собора 27 лет. Он был ключарём и Софии, и ризницы, то есть хранителем фондов, как сказали бы сейчас».

Но сейчас речь о другом. Ассоциации от слова «ключарь» кинули меня в прошлое, видимо, неспроста. Ведь именно Остап Шруб открыл глаза мне, молодой верхоглядке, на застенчивую красоту умирания, на эти осколки былого архитектурного величия, зарастающие лопухом и чертополохом.

А если все-таки расплавить окостеневший словесный штамп «раскрыл глаза»? Начнем с того, что еще в Тюмени Остап Павлович категорически нацелил нас с Золиком на водный путь: «Тобольск надо открывать только с реки!» Вот мы и плыли пароходиком, которому даже и имени не было. На открытой палубе сидели прямо на досках простонародного облика пассажиры – с мешками, детьми, кадками, а может, и с поросятами. Чтоб отвлечь нас, столичных штучек, от унылого однообразия берегов, наш Вергилий выходил на палубу, небрежно набросив пиджак то ли на тельняшку, то ли на голую грудь (уж не помню), и отчаянно тряхнув свежевыбритой головой, истошно начинал выводить: «Вот кто-то с горочки спустился». Публика замирала. Его небрежно-развязные манеры, особенно по отношению к Золику, ни у кого из зрителей не оставляли сомнений в его криминальном прошлом, а равно и будущем. И одна пожилая крестьянка тихо сказала ей: «Ну, девка, долгая же тебе с ним жизнь-то покажется».

И только когда за очередным поворотом реки возникло словно парящее в воздухе светлое видение, и мы, как матросы Колумба, кинулись на палубу, ошалев от неожиданного сюрприза, режиссер этого шоу устало перевел дух. Игра, кажется, стоила свеч.

Как поразмыслить, жизнь разве не забрасывает нам меточки в будущее? Тот же Шруб написал в Тобольске «Падение оков» (центральная часть триптиха). Может, и не написал бы, да ему все время в ризнице мозолили глаза кандалы. С какой бы это стати? А вот с какой…

Впервые он решил отправиться из Тюмени в Тобольск пешком по Старому сибирскому тракту. Он же лейтенант, родом из пехоты, измерил ногами и ползком на брюхе пол-Европы. И вот ступил на этот путь колодников с огромным рюкзаком, со скаткой из солдатского одеяла. «Хлебом кормили крестьянки меня…». Да, что-то вроде этого. Сделал привал в Ярково, остановился у одинокой старушки, а тут как раз приспела пора картошку копать. Он и копал в ее огороде. Вот здесь-то кандалы и попали ему в руки.

Словом, копаешь картошку – выкапываешь сюжет для картины. Натыкаешься на редкостное слово «ключарь», и оно как пароль выводит тебя к историческому сюжету. Теперь понятно, что Чехов знал эту особенность судьбы забрасывать некие намекающие знаки. И потому, если у него в первом акте висит на стене ружье, то в последнем оно выстрелит непременно.

ОДНАЖДЫ НА ВЫСТАВКЕ Остапа Павловича отозвал в сторону взволнованный молодой человек.

– Все-таки скажите, выйдет ли из меня художник?

Когда Шруб понял, что не уйти сегодня от этого вопроса, что это – как нож к горлу, он перевел дух перед длинным разговором.

– Ну ладно, тогда я отвечу фактом собственной биографии. В Одесское художественное училище я пришел в солдатской форме, с фронта. С какой яростью накидывался на искусство – передать трудно. Целыми днями стояла на кургане с посохом моя мать, позировала нам, а мы с дружком Петей работали с натуры до умопомрачения. Работали, как звери, а итог был плачевный, а душу грыз проклятый червяк: «Стоит ли заниматься искусством?» Этот вопрос был страшней и неотвратимей, чем танки. Да, мы мерили все еще старыми, военными мерками. Я что хочу сказать? Никто не ответит на такой страшный вопрос кроме тебя самого.

Как он сам ответил?

В двадцать лет ему однажды пришлось раненому шагать тринадцать километров, и он думал тогда, с тоской прислушиваясь к хлюпающей в сапогах крови: «Ну вот и конец...» В тридцать с небольшим он снова падал замертво, но падал, не жалея себя, не помня о себе, изнуренный муками творческой страсти. «Священные камни Севастополя» – назывался его диплом в мастерской Иогансона, диплом, которому он отдавал по двадцать часов в сутки. Обугленные головешки матросов, воспаленные краски неба, трагическое солнце вобрали в этом полотне память о пролитой им крови, о крови братьев.

Так закончил Шруб Ленинградский институт живописи, ваяния и зодчества – диплом с отличием. Так начал он свою творческую биографию – солдат искусства.

РАННЕЙ ВЕСНОЙ 1962 года в Тюмени назревало событие: первая областная выставка с участием профессиональных художников. Незадолго до этого появились в городе выпускники знаменитого Ленинградского института имени Репина – «академики», как их тогда величали в народе: Виктор Мурашов, Евстафий Кобелев, Петр Токарев, Виктор Шруб, Афанасий (он же Опанас) Заливаха. В редакции газеты «Тюменский комсомолец» царило замешательство: никто на искусстве не специализировался, и редактор Федор Андреевич Чурсин растерянно чесал затылок. Тут я и выпрыгнула, вспомнив свои полемические опыты в студенческих баталиях по следам открывшихся музейных запасников в Ленинграде.

Вызваться вызвалась, а сама не знала, как и подступиться к «академикам». Какое счастье, что судьба подбросила мне проводника в неведомый для меня мир: директором выставки оказался Виктор Павлович Шруб – он сразу взял меня под свое крыло и придал делу недюжинный размах. «Оценивать готовую экспозицию – последнее дело, тебе надо держать в поле зрения весь процесс отбора» – примерно так определил мою генеральную линию новый шеф. И значит, вместе с худсоветом мне предстояло пройти сквозь тьму фанерных клетушек, именуемых художественными мастерскими.

Мастерские скульпторов помещались в неописуемых трущобах во чреве глухого двора, примыкающего к прежнему зданию филармонии. И где-то уж под вечер мы вышли, наконец, из этих клоповников, жадно вдыхая сырой воздух.

Смеркалось. В подворотню въезжала лошаденка, впряженная в телегу с какой-то бесформенной поклажей. Телегу меланхолично сопровождал мужичок – ну, не ряженый, а как бы несколько водевильного облика. Остановив клячу, он со скорбным достоинством ждал, когда из хибарок выйдут во двор все эксперты прекрасного.

– Дак что, – заговорил, наконец, удрученно мужичок, – они сильно стучали, и Ленин распался вдребезги.

И в подтверждение непредвиденного несчастья он стал горестно убирать тряпье, набросанное поверх – чего? На телеге лежали осколки глиняных ног, рук, торчали железные прутья – словом, труп творения. Тогда мы были наивными, понятие «инсталляция» еще не коснулось нашего сознания, да и теория художнической акции как высшего творческого деяния еще не смутила наши души.

Помню, я отчаянно допытывалась у своего провожатого, кто и куда стучал? И почему останки дорогого образа автор собственноручно доставил пред очи высокой комиссии? Меня особенно мучила загадочность поведенческого мотива.

Шруб терпеливо объяснял в паузах между приступами хохота. Стучали члены худсовета в дверь мастерской скульптора Клюкина (это был он), а поскольку за дверью что-то шуршало, но никто не открывал, то приступ усилили, и вот колебания воздушных волн оказались столь пагубны... И снова хохот.

Мотив так и остался загадкой. А результат? А вот смекайте: прошло с того дня полвека. Почти вся изобразительная продукция стерлась из памяти. Но разве можно забыть неожиданно явленную в мартовских сумерках картину «Лошадку ведет под уздцы мужичок»? Как и ее автора. Произведением искусства здесь становится не скульптура (как принято в музейном подходе), а театральный жест, акция: художник в сложных связях с делом своих рук.Словом, что казалось придурковатостью вчера, можно сегодня понять и как выдающийся авангард.

Обзорная статья по поводу выставки в «Тюменском комсомольце» появилась в день ее открытия – как бы с забеганием впереди паровоза. Честно признаться, для моего восприятия, разгоряченного эстетическими столичными бурями, на выставке не нашлось ошеломительного открытия. Однако события начали развиваться непредвиденным образом.

Смешно сказать, но как-то я пыталась объяснить дочери, в чем был феномен «академиков», и не очень-то в том преуспела. Отчего все-таки потеряли покой зрители и особенно – партийное начальство? Самое упрощенное объяснение: кроме соцреализма утверждалось право на жизнь всех других методов. «Ползучий натурализм!» – бушевал Шруб. Надо сказать, что Шруб обладал безупречным вкусом эксперта и зажигательным темпераментом проповедника. Его вулканическая энергетика могла возбудить полемическую бурю в каком угодно курятнике. Петров-Водкин, Ван Гог, Гоген – какие имена выкликал он! Какие яростные филиппики сотрясали девственные души провинциалов! Я даже подумываю, что если и возник некий сдвиг в сознании тюменских зрителей, то совершили его не столько полотна, сколько неистовые импровизации Шруба.

Партийная пресса, разумеется, откликнулась на событие критической статьей. Местный самодеятельный художник с пафосом клеймил выставку как эстетическую крамолу, а меня – как «апологею формализма». Помню одну выдержку наизусть, как стихи: «Возведя Ван Гога на уровень божества, в его проповедниках среди нас ходил Виктор Шруб!»

Сейчас это может показаться бурей в стакане воды. Но смысловая пружина тут есть: наши речи казались стрелами, направленными против бастионов тоталитарного сознания. Неужели идеологи социализма могли допустить возможность каких-то вариантов в сознании людей? А нет ли тут посягательства на устои?

Конечно, выставку громили и в обкоме партии. На эти прения кроме художников пригласили нашего редактора Чурсина и меня – как Апологею. Естественно, атака началась с классического постулата о понятности народу. И вот Опанас Иванович простодушно пытается объяснить, что не надо так отчаиваться, если что и непонятно. Вот он, например, не мог оценить Тициана с первого раза. Все восхищаются, а он, Панас, все ходит и ходит в Эрмитаж, и все недоумевает – и другой, и третий, и четвертый... Чудо близко, а в руки не дается. И все-таки наконец озарило: да у Тициана колорит-то золотой!

Это откровение о колорите Тициана оказалось безуспешным. Не дрогнули партийные сердца. Помнится такой кадр: на листе Панас рисует свою голову и приставленный к виску пистолет. Отчаяние.

МОЕ ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ Тобольска совпало с открытием нового Остапа. Теперь я увидела его не пламенным полемистом, не артистичным балагуром, не проповедником Ван-Гога, а одержимым мастеровым. Хоромы в ризнице, где мы нашли приют, – это впечатляло… Можно только диву даваться, как один человек за несколько лет одолел объем строительных работ, посильный целой артели. Широкая деревянная лестница ведет на второй (жилой) этаж, настланы деревянные полы, широкие нары для спанья, лавки вдоль стен. И все без сучка и задоринки! «Столярка» высшего класса. А чего стоит печь, прожорливая «домна», которую Шруб перекладывал каждый год: она была не в силах выдерживать выпавшее на ее долю напряжение: обогрей-ка такую махину! Сколько гостей побывало в этих чертогах!

В эти годы Шруб, как никогда, казался озорным мистификатором. Ему мерещилось, что он строит быт соразмерно своей жажде свободы. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...». Подальше от высокого начальства, подальше от мышиной возни художнической братии. Он рвался к уединению, к тишине, к возможности быть самим собой...

Почему все-таки после Ленинграда Шруб законопатил себя в захолустном городке? – недоумевали друзья. Шруб отвечал творчеством, как и положено художнику. Нигде на свете не найдешь такой тишины: слышите, на Троицком мысу коза травку жует? Нигде на свете не сыщешь такой белокаменной красоты: ведь художник предвосхищал уже преображенный кремль, видел в воображении позолоченные маковки Софии. А сень кладбищенских берез здесь особая: они шумят над прахом декабристов. А сирень-черемуха цветет буйно до одури, смущая предчувствием счастья. Все это и разлито в полотне «Черемухи цвет»: оно стало лирическим объяснением в любви к Сибири.

ЖАЖДА КРАСОТЫ – органическая потребность в человеке, она живет в нем рядом с жаждой воды и хлеба. Эта заветная мысль Шруба и стала воздухом картины, ее холмистой пружинистой землей, то приоткрывающей глазу резные ставенки, то возносящей лебедь Софии, то расцветающей черемуховой метелью. Нет, это не конкретный пейзаж Тобольска, а образ земной красоты. Он совпал на полотне с образом Родины, которую художник обрел здесь. Он совпал и с образом счастья, которое встретил Остап именно в Тобольске: в центральной фигуре «Черемухи» легко угадывается облик Валентины, его молодой жены, музы и матери его сыновей.

Хочется подчеркнуть, что в своем пристрастии к Тобольску Остап Павлович отнюдь не впадал в созерцательность. Подолгу беседуя с Федором Георгиевичем Дубровиным, он долго вынашивал в душе свой замысел о зодчем белокаменной крепости. И наконец приступил к мозаике «Семен Ремезов». Сказать, что этот замысел технологически сложен, ровно ничего не сказать. Ведь Сибирь 60-х годов – это вам не Флоренция. Мозаичную плитку приходилось извлекать из подручных материалов: годилось бутылочное стекло, домашняя керамическая посуда, а терракотовые оттенки приходилось находить на сколах сантехнических труб. «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?» – вопрошал юный Владимир Маяковский. Но вопрос-то риторический. А Шрубу пришлось в реальности на флейте сантехнических труб создавать икону. Да, он решал композицию центрального образа по канонам иконописи. Но тут таилась опасность: как бы партийное начальство не догадалось об этом.

Вот где пригодились Остапу Павловичу руки мастерового. Но все-таки в одиночку едва ли по силам «поднять» такую глыбу. Оказывается, при монтаже железной арматуры его консультировал Альберт Чаркин, молодой скульптор, ставший впоследствии ректором Академии художеств. А знаете, где Шруб нашел будущего ректора? Да на корабле, когда писал в Севастополе свой диплом. Алик Чаркин служил матросом, позировал ему и проявил такой интерес к живописи, что Остап, покровитель всех одаренных и окрыленных, вывел его потом к своим педагогам. Добавим, в состояние окрыленности и привел матроса именно этот студент-дипломник с лицом веселого разбойника. Бесконечны вереницы людей, которых Шруб опекал.

Остап был уверен, что его визитная карточка – мозаичная икона сибирского зодчего – вмурована в стену кремля навечно. Однако случилось непоправимое: мозаика бесследно исчезла из ниш кремлевской стены. Шруб так и не мог оправиться от этой душевной раны.

И все-таки из плена ризницы надо было отступать... Ризница закабалила его своим бытом, и казалось, что прожорливая «домна» проглотит его. Больше двух лет жил Остап Шруб на два города, пока не получил, наконец, квартиру в Тюмени. Семья воссоединилась.

«При спуске-подъеме стальная вышка дрожит, как живой гигант, и как бы входит в состав вахты пятым бессменным вахтенным. На промозглом ветру, натощак, недосыпая, люди продолжали свое дело. Куда там джек-лондоновским искателям приключений! На небольшом островке, отрезанном непогодой от мира, люди и буровая слились в единый мускул...»

Это выдержка из творческой программы «Тюменский меридиан», разработанной Остапом Шрубом в 1972 году. Она выразительна как выплеск творческой мотивации, объясняющей, почему художник на годы прикипел к «нефтяной» проблематике.

Стоит вспомнить один его пейзаж, который невольно стал центром экспозиции в зале Дома художников, когда Остап Шруб с Ана-толием Троянским вернулись из творческой командировки на Самотлор и отчитывались перед коллегами.

Итак, пейзаж: языки пламени лижут небо, и раненым зверем исторгает свой вздох потревоженное чрево Земли, и присмирела тайга. Впрочем, о земле и небе говорить можно уже вторично, умом обегая поле холста. Непосредственное же, эмоциональное ощущение вокруг него подобно эффекту выстрела: тревожно. Значительно позже разбираешься, где земля и где небо, и какое яростное соотношение красок выбрал художник, и как это зовется на языке техники: «Выброс».

Все помнили поиски Шруба в жанре монументального натюрморта. Живописец начал их, кажется, с «Сибирских незабудок». И вот опять! В «Корнях Самотлора» возникли совсем новые объекты внимания, но конфликт их композиционного сопоставления подан с такой же экспрессией. Дерево – и металл. Разлапистые корни раскорчеванных самотлорских болот – и бурильная шарошка с ее холодным металлическим блеском. Корявые руки Природы – и агрессивный инструмент Цивилизации. Таков энергетический заряд в жанре, который привычно считается интимным. Вот так художественной интуицией Шруб нащупывает и главную болевую точку: хрупкую беззащитность Природы и нашу ответственность за безопасность Земли, как бы мы ни кичились своими победами. Художник и гражданин переплавлены в его душе нерасторжимо.

Жена художника – всегда немножко жертва.

Что ей ни говори – она свое:

Ей кажется, что всех орудий жерла

Направлены на милого ее.

Думаю, нельзя точнее ухватить ведущую мелодию в отношении Валентины к своему суженому, чем это выразил метафорическим языком поэт Александр Воловик. Преданному сердцу любящей женщины мир художника открывается в неведомом для нас свете.

Рассказывает Валентина Петровна Шруб:

К чему трудней всего было приноровиться в поведении Остапа? Поражало, а порой шокировало его особенное отношение ко всякому человеку, потому что он не делил людей на «чистых» и «нечистых». Наверное, надо обладать особым запасом внутренней свободы, чтоб на равных общаться и с высоким партийным начальством, и с потерявшим облик пропойцей.

Помнится, он как-то притащил к нам домой человека, который только что вышел из заключения. Предоставил приют ему и – невольно – всем насекомым, которые тотчас же расползлись по дому... А чего стоит история с погорельцами? В деревне Девятково (где мы купили дом) случился пожар, и вот погорельцы – трое взрослых и трое детей – стали жить именно в доме Шруба, пока не построили свой, и это всем казалось нормой, в том числе и многочисленной родне погорельцев.

«Милость к падшим» Остап именно не провозглашал, а последовательно проявлял ее. Я имею в виду и падших морально. Чего стоят, например, доносные письма (называемые в народе «телегами»), которые стряпали на него собратья по ремеслу. Из зависти, скорее всего. Когда это дошло до нашей семьи, моей ярости не было предела. Остап терпеливо меня слушал, долго молчал, а потом как-то тихо вымолвил: «Знаешь, это ведь писал человек несчастный, обиженный судьбой... Рос без родителей, а что творится с душой, если она не получила в детстве любви... Ты прикинь это».

Живя в ризнице, Остап водил дружбу с музейным конюхом Никанором. Кстати, Никанор постоянно подкармливал его в голодные дни: то картошки подбросит, то шмат сала. Но надо было видеть, с каким лукавством Остап принимал от Никанора уроки крестьянской деловой хватки: «Ты продай сначала одну картину, а потом уж берись за другую». Как он кротко выслушивал его советы, боясь спугнуть наивную прелесть этих уроков. Чувство юмора – главный спаситель художника в житейских передрягах.

Отдельная тема, как он стал авторитетом для крестьян в деревне Девятково. Мужички, словно дети малые, ждали, когда приедет Остап и рассудит их, иначе дело дойдет до зубодробительных пьяных разборок. Случались и страшные истории. Однажды сосед в пьяном угаре убил свою жену и сына. Потом заперся на замок и лег спать. Вызвали милицию, сбежались односельчане. Однако подступиться к разъяренному убийце никто не решался... И как так случилось (я в тот момент была в городе), что только Остап осмелился войти в эту избу... Что он сказал убийце? Как заставил бросить топор и сдаться милиции? Просто уму непостижимо.

Еще хочу упомянуть постоянный атрибут Остапа – рюкзак. Да нет, даже не атрибут, а как бы дополнительный орган его тела. Начинка рюкзака могла быть самой разнообразной: и рыболовные снасти, и гвозди, и детский горшок, и краски – все, что угодно. С Самотлора он тащил даже шарошку для натюрморта.

УЖ КАЗАЛОСЬ БЫ, все знали, какой непредсказуемой личностью был Остап Шруб. И все-таки когда в мае 1995 года он выставил новую серию портретов и картин, это ошеломило и озадачило многих. Серия называлась «Покаяние командира стрелковой роты». И название носило не метафорический смысл: это была покаянная исповедь художника о «своей» войне. Сказать, что Шруб готовил серию тринадцать лет, будет не совсем точно. По правде говоря, он никогда не расставался с окаянными видениями тех дней, когда поднимал в атаку свой взвод, а потом – роту. Во сне его преследовали лица, возможно, давно позабытые всеми. И не унималось жало совести: из атаки возвращались не все, а он-то сам живой. Его, командира, спасали под градом пуль – а он, может, кого-то не спас. Разве можно такое простить себе?

Однажды на сборах воинов-ветеранов он встретился с дивизионным хирургом. Встретился во время утреннего умывания, по пояс обнаженный, почему хирург и обратил внимание на травму его плеча. Разговорились. «Так ты был Ванька-взводный? Это же смертники. Из сотни выживало трое. Трое из сотни!» – повторял потрясенный встречей хирург.

Ванька-взводный – так окрестили в народе должность младших офицеров в пехоте. Шруб вел в атаку своих солдат в битве за Днепр, в боях на Кировоградском направлении, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, в сражениях Второго Белорусского фронта на землях Румынии, Венгрии, Чехословакии. Получил на войне четыре ранения. Но душевная рана истязала его особенно мучительно. Тут любые госпитали были бессильны.

Из воспоминаний Остапа Шруба:

На фронт я попал совсем мальчишкой. В июне 1943-го. После Гомельского военного училища. Младший лейтенант восемнадцати лет. Сейчас и самому не верится. В 31-ю гвардейскую Сталинградскую стрелковую дивизию привезли нас в эшелоне – свеженьких, чистеньких, необстрелянных. Кроме желания добраться до передовой и побольше наколотить «фрицев» – больше ничего… Распределили по ротам, а ночью с сопровождающим прямо по грязи (только что прошел ливень) в новенькой форме поползли мы на передовую.

Наконец-то! Свалились в траншею. «Братва! – крикнул сопровождающий. – Принимай взводного». Не успел оглянуться, а его уж и след простыл.

Утро занялось. Стал я было с бойцами знакомиться, а немец как лупанет! Артиллерия, пулеметы – и прямо по нашей позиции. Видно, вчера еще пристрелялись. А тут связной из штаба полка – как из-под земли: «Лейтенант! Видишь вон ту высоту? Надо ее взять». А снаряды рвутся, над головой осколки визжат. Пули, пыль, копоть – ад кромешный. Пилотку на лопате высунул из траншеи – сразу три пули поймала. А что делать? Надо поднимать людей в бой. Вылез из окопа, распрямился во весь рост, отбежал, крикнул: «За мной!» Оглянулся – бегут. Многих мы в тот день не досчитались. Так с ними заживо и не успел познакомиться. Но высоту взяли.

КАК ТОЧЕН ОКУДЖАВА в своих строчках:

«Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет»…

Невозможно представить себе военное ремесло более тяжкое, чем у пехоты. В дождь и снег, по колено в воде, ползком по грязи, по неделям без сна, часто голодом, под свинцовым дождем – таковы будни пехоты на передовой.

Вот я вижу, как с высотки катится раненый, как догоняет его пулеметный огонь, и слышу жуткий звук разрываемого тела. Эта сцена навечно врезана в мою память. И сколько их, таких моментов, сколько фронтовых лиц – одних я сам хоронил, о других мне рассказывали. Мое «Покаяние» – попытка закрепить на холсте память о тех героях, что так и не узнали о нашей Победе. Я иногда называю эту серию «У Господа все живы».

На одном из портретов – легендарный ротный Александр Минаев. Это мой предшественник, я его похоронил – и принял роту. Теперь на очереди оказался я. Чудом пронесло. А рядом с Минаевым – просто «Ванька-взводный», герой без имени-отчества, как и тот боец в горящей каске: он из пылающей пшеницы вынес четверых и уже пошел было за пятым…

Может, кому-то покажется нелепым, что паренька с винтовкой я написал одетым в обычное пальто. Но такова правда. Молодое пополнение приходило в чем придется. Обмундирования не хватало. Меня всегда передергивает, когда я смотрю фильмы о войне. Здесь все отутюженные, в яловых сапогах. А знаете, как было-то? Ординарцем из новичков я выбрал себе одного парня – так он был в женской дохе! В полевых условиях – не до форса! Конечно, мы старались выглядеть бравыми, когда фотографировались. На одном снимке (а делались они в дни госпитальных «каникул») я стою в шикарных галифе. Открываю секрет: галифе взяты напрокат.

Такова война – неприлизанная и смердящая. Помнится один лейтенант, который учил меня оправляться по нужде в окопе, а потом выбрасывать лопаткой. Я хорохорился: как это так? Пытался выпрыгивать. А он брал меня за шиворот – и в окоп. «Знаешь, сколько я таких мальчишек похоронил?» – кипел лейтенант. А я, дурак, считал его за труса. Пока не увидел его в атаке…

Кстати, в окопах мы не знали ни простуд, ни бронхитов. Как только попадешь в госпиталь, тут на тебя все болячки и навалятся. В окопе спишь стоя, сидя, в сырости и дерьме. На госпитальных простынях заснуть не в силах неделями. Вот парадокс!

Что потрясало в отношении ко мне бойцов? Не помню ни одного случая неповиновения. А ведь многие годились мне по возрасту в отцы. Я чувствовал: они жалели и берегли меня. Сказать честно, я тоже хитрил иногда перед командиром батальона, чтоб сохранить жизнь вверенных мне солдат. Он-то всегда тянул одну песню: «Бери роту, врывайся в казармы!» Ну, я что-нибудь иной раз и придумывал… Но могу ли поручиться, что не потерял ни одной жизни по своей ошибке?

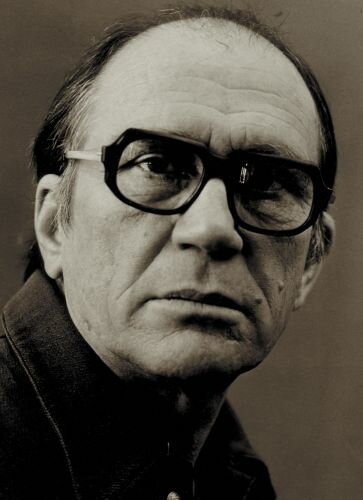

ГВАРДИИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ запаса, кавалер ордена Отечественной войны I степени, Виктор Павлович Шруб (Остап Шруб – его псевдоним) говорил, что первое мощное эстетическое потрясение пережил на фронте, когда увидел ослепительно яркие пятна крови на белом снегу. А юбилейную выставку Остапа Павловича Шруба (к 75-летию) наметили открыть 6 мая 1999 года, подгадывая к Дню Победы. Однако случилось непредвиденное: юбиляр не явился, и открытие выставки пришлось отложить, Шруб не дожил нескольких часов до события, которое, в сущности, готовил всю жизнь. И оставил всех нас в недоумении: разгадывать самостоятельно все противоречия творческих зигзагов и характера, оставил целый шлейф легенд о себе, но главное – наследие художника, которое не измерить привычными мерками. В самом деле, жанр натюрморта он наполнил публицистическим пафосом, а репутацию монументалиста неожиданно зачеркнул лирическим почерком.

Моя задача – говорить не о его творческом пути, а попытаться понять, какой след оставила война в его личности. Конечно, бросалось в глаза его пристрастие к рюкзаку, как будто жизнь – нескончаемый солдатский поход. Но думается, была еще другая, более глубокая отметина войны: он постоянно кидался в атаку, защищая справедливость. Как он ее понимал. И сражался порой самозабвенно там, где стоило прикусить язык. Оттого он казался многим прямолинейным, неуживчивым и неудобным, так и не повзрослевший до конца мальчишка, взрывной и искренний «Ванька-взводный».

|